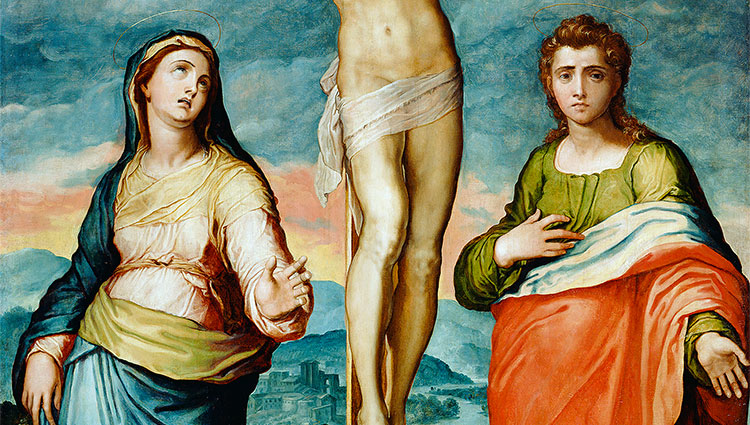

Marie et Jean au pied de la croix (détails). Marco Pino, circa 1570. Huile sur panneau. J. Paul Getty Museum, Los Angeles (Wikimedia).

La révolution du regard et du cœur

Jean-Claude Ravet | 14 mars 2022

Jean-Claude Ravet | 14 mars 2022

Le carême, dans lequel nous venons d’entrer, place symboliquement, à chaque année, ceux et celles qui suivent Jésus sur le chemin de la croix pour qu’ils renouvellent leur engagement, leur fidélité, et puisent des forces à la source de la mémoire subversive des Évangiles. Car la croix est le lieu de naissance de notre espérance. C’est au pied d’elle qu’il nous faut accueillir la parole vivante de Dieu et abandonner nos croyances mondaines qui nous en détournent en l’affadissant, en l’aseptisant, en neutralisant en elle sa force messianique, par laquelle l’Esprit, le souffle de Dieu incarne la présence de Dieu dans le monde, lui donne chair à nouveau.

Sans la croix, la résurrection est une distraction, une édulcoration scandaleuse de l’espérance chrétienne. Elle musèle l’Évangile, le désincarne, éteint le feu que Jésus est venu allumer. Le dépouille de sa puissance de vie. Elle le réconcilie outrageusement avec les pouvoirs. C’est ce que s’est évertuée à faire l’Église institutionnelle quand elle s’est mise à leur service. Quand par commodité elle s’est mise sous leur protection. Quand elle s’est modelée à leur manière de voir et qu’elle a emprunté leur manière d’agir, pour partager leur puissance. La croix a été neutralisée. Elle est devenue un tremplin vite oublié vers le ciel, la fin d’un petit tour de piste divin dans le monde, avant de revenir enfin au ciel. Et laissé la terre comme avant, avec ses maîtres qui joignaient cette fois à leur trône et à leur épée une croix. La loi supplantait l’amour, le partage, la louange. La croix ne charriait plus avec elle la foule des misérables, des opprimés, des torturés, des mutilés, leurs cris et leur espoir bafoué, ni ne portait plus Jésus qui avait voué sa vie à rompre les chaînes, à partager le pain, à saper le ciment divin de l’oppression et de la misère. La croix qui a été le prix à payer pour cette vie donnée, bouleversant l’ordre du monde qu’on disait béni de Dieu, devenait un trône propret où se dressait un Seigneur tout-puissant, à l’image des rois, qui s’en trouvaient rassurés, puisque Dieu leur ressemblait. Le credo dominical en fait écho : « Je crois… en Jésus-Christ… qui est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié… ». Rien entre la naissance et sa mise à mort, un vide qui vide la croix de son sens, comme si la vie de Jésus n’était qu’un détail inutile dans l’Évangile, inutile comme la vie des pauvres.

Dieu est mort

L’instrument de torture de l’Empire romain est devenu progressivement dans les communautés chrétiennes le signe privilégié de la bonne nouvelle bouleversante de Dieu au monde, apportée par Jésus. Étrange destin de ce par quoi les pouvoirs politiques et religieux étaient convaincus, en faisant taire Jésus une fois pour toute, d’étouffer le mouvement qu’il avait fait naître, et consolider, ainsi, le statu quo et l’ordre établi qu’il remettait radicalement en cause. Une vague menaçante la tranquillité de l’ordre vite endiguée par la répression, comme tant de fois dans l’histoire.

Mais ce symbole, brandi en signe de victoire contre les forces de destruction, d’humiliation, de servitude qui défigurent la création de Dieu, représente parfaitement pour les invisibilisés et chosifiés de la société, l’inconcevable devenu possible, la fêlure irrémédiablement ouverte sur les fondements des pouvoirs. La sagesse de Dieu dont témoignait Jésus est en effet pure folie pour le monde, dit saint Paul, c’est-à-dire pour qui pense et agit à partir de la culture dominante, en conformité avec les idoles de mort. Et sur quoi repose cette culture dominante, ses idoles de mort ? Sur le fait que la domination, la richesse, la violence sont les attributs de Dieu, comme elles le sont des nations, des États, des Empires. Qu’ainsi va le carrousel de l’histoire, depuis la nuit des temps jusqu’à la fin du monde. Qu’il va de soi dès lors que la paix soit partie intégrante de la guerre, que la vie soit un moment de la mort et les pauvres, la proie naturelle des riches.

Or la sagesse de Dieu manifestée dans le messie crucifié-ressuscité remet de l’ordre dans le désordre établi. Avec Jésus, Dieu – qui, croyait-on, soutenait l’édifice et consacrait la fatalité et la résignation devant la roue de l’histoire écrasant des multitudes sur son passage – déserte ce rouage éternel et se met tout entier du côté des broyés, des insoumis, des crucifiés. La paix véritable au service de la vie et les pauvres sont le socle du règne de Dieu, sa bonne nouvelle ébranlant les trônes, outrageant l’arrogance des puissants, se riant des idoles et de leur culte. La richesse et le pouvoir ne lui importent pas, ils ne sont qu’au service du bien, du partage, ils ne sont rien sans cela. Ou sont vol et usurpation.

En reconnaissant Dieu sur la croix, en la personne de Jésus, et pas seulement un témoin privilégié, un prophète comme il y en a eu tant dans l’histoire qui ont été réprimés parce qu’ils dérangeaient les pouvoirs, les premières communautés chrétiennes discernaient le sens même de la résurrection : la semence inouïe que Jésus avait semée sur la terre dont les racines sont à même de fissurer les palais, les idoles, et les branches d’accueillir sous leur ombre tous les affamés et assoiffés de justice, les créateurs d’oasis dans le désert du monde.

Une mort qui fait vivre

Libéré du pouvoir-domination, Dieu apparaît comme faiblesse, fragilité, service, comme l’Évangile en témoigne. Cette libération est purification de sa parole émoussée par le voisinage prolongé avec les conformistes et la « tranquillité de l’ordre » (Augustin). Elle devient cri et louange, le plus souvent étouffés, comme de coutume, par le tintamarre des festoyeurs. Mais elle fait son œuvre. Elle fait vivre. Elle dit le pouvoir des sans pouvoir ; la dignité humaine ; la beauté de la bonté. Elle anime la résistance à l’injustice ; l’attention à la souffrance et à l’exclusion. Par elle, Dieu se met en retrait pour laisser place aux invisibles, aux minuscules. Une transcendance qui habitue à la nuit obscure, aiguise le sens, aux confins du désespoir et de l’absurde, comme une mare d’eau inespérée sur laquelle se courbe l’assoiffé.

Dieu n’est plus le Dieu de la création au sens où le sort en serait jeté, bénissant ce qu’en ont fait la convoitise et l’arrogance, la haine et la violence. Il reste le Dieu créateur, œuvrant contre sa défiguration, sa dé-création, à travers ceux et celles qui lui donnent chair, le plus souvent sans le savoir, en brisant les chaînes de l’oppression, en accueillant le persécuté, en soulageant le blessé, en donnant sa voix au muselé, en libérant le désir chez le désespéré. Un Dieu que les pourvoyeurs d’ordre et de fatalité ne peuvent concevoir tant il les répugne. S’il reste indéfectiblement le Dieu de la beauté du monde, il lie indissociablement celle-ci, comme le ciel et la terre, avec la souffrance et la justice. Le Dieu de l’Exode et de l’Exil, qui écoute le cri du sang et de la Terre à travers nous. Il n’est jamais le Dieu de l’État, de quelque nature qu’il soit, parce qu’il n’est pas statique, parce qu’il est irrémédiablement aux côtés des sans-pouvoir, et qu’il marche avec les déshérités et les exilés de toute nation, jusqu’à la fin des temps.

Seul un insensé peut rire de la mort de Dieu, comme dans Le Gai savoir de Nietzsche, et passer à autre chose après, comme si de rien n’était. Sa déraison le rend incapable de saisir sa profonde et bouleversante signification humaine parce qu’il est fondamentalement indifférent au sens du monde – un autre nom de Dieu, dit Wittgenstein. Or, cette mort est une grâce, inaccessible aux repus, à qui s’entête de l’être. Elle maintient ouvert l’horizon vers ce qui fait vivre et résister – même parmi les ruines – en puisant dans sa faiblesse de la force. Elle oriente le regard vers un Dieu vivant, celui qui vient, et vers qui l’on va en semant la vie. En soignant les souffrances, en veillant les morts, en brisant les chaînes, en perturbant l’ordre des repus et la somnolence des résignés. En chantant au milieu des douleurs de l’enfantement.

Chercheur associé au Centre justice et foi, Jean-Claude Ravet a été rédacteur en chef de la revue Relations de 2005 à 2019.