Tête de Christ. Rembrandt, Philadelphia Museum of Art (photo : Wikipedia)

La non-violence subversive de Jésus (2/2)

Jean-Claude Ravet | 15 janvier 2018

Jean-Claude Ravet | 15 janvier 2018

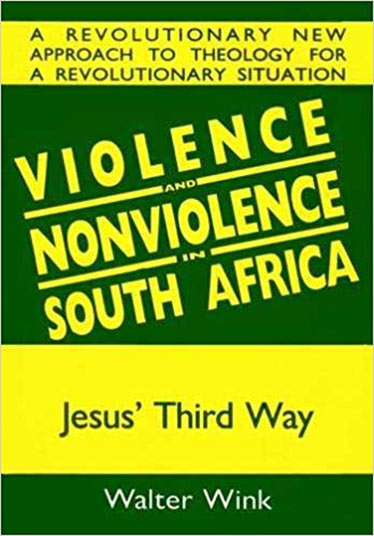

Dans mon précédent article, j’amorçais une réflexion sur la non-violence à partir de Matthieu 5,39-42, inspirée d’un livre de Walter Wink que j’ai lu il y a une trentaine d’années, Violence and Nonviolence in South Africa. La relecture qu’il faisait de ces versets m’avait bouleversé. Il est utile d’en rappeler les grandes lignes. L’appel à présenter la joue gauche est pleinement une résistance au mal, d’un type particulier. Quand Jésus dit « ne résistez pas au mal », il faut le comprendre non comme une non-résistance mais une résistance non-violente, une résistance qui n’utilise pas les armes de la violence et qui cherche plutôt à retourner cette violence contre elle-même. Une résistance qui ébranle les assises sociales rendant possible ce mal. Ainsi, ce à quoi Jésus invite ce n’est pas à se plier à l’injustice, à l’oppression, ce qu’il n’a jamais d’ailleurs fait lui-même. N’est-ce pas pour avoir dénoncé les dominations religieuses, politiques, économiques et sociales de son époque qu’il a été crucifié comme séditieux et hérétique ?

Aussi, faut-il comprendre l’appel à présenter l’autre joue à celui qui le frappe sur la joue droite comme une résistance active, terriblement subversive, mais qui met en jeu non pas la destruction de l’ennemi mais la dignité inaliénable de la vie qui ouvre, autant pour la personne qui subit le mal que pour celle qui le commet, un chemin de libération. Car la violence dénoncée en Mt 5,39 – la gifle du revers de la main, celle du maître à l’égard de son esclave –, c’est la violence sociale qui était le pain quotidien des personnes à qui s’adressait Jésus, l’humiliés, déshumanisés. La parole de Jésus invite à prendre une initiative inouïe, au lieu de se soumettre comme les maîtres s’y attendaient : se tenir debout et digne quoi qu’il en coûte. À agir comme enfants de Dieu, aimés de Dieu. À signifier à ceux qui se croient autorisés à les humilier parce qu’ils sont leurs subalternes qu’ils sont égaux à eux et dignes de respect et de justice. À rompre avec les chaînes de la servitude qui consistent à accepter comme une fatalité d’être bafoués, avilis, humiliés.

La parole de Jésus invite à vivre en homme et femme libres, à ne pas soutenir l’oppression en agissant servilement comme le voudrait les maîtres, par peur ou parce que cela irait de soi. Dans La servitude volontaire, un contemporain et ami de Montaigne, Étienne de la Boétie, traduit bien un aspect que sous-tend la parole évangélique, quand, à propos de la domination du tyran, il dit : « Soyez résolus de ne servir plus, et vous voilà libres. Je ne veux pas que vous le poussiez ou l’ébranliez, mais seulement ne le soutenez plus, et vous le verrez, comme un grand colosse à qui on a dérobé sa base, de son poids même fondre en bas et se rompre. »

Face à la violence économique

La parole de Jésus se poursuit ainsi : « À qui veut te faire un procès pour prendre ta tunique, laisse aussi ton manteau. » (Mt 5,40) Cette parole évoque un autre quotidien tragique des pauvres au temps de Jésus. Celui de l’endettement. C’était un des principaux mécanismes de dépossession des pauvres, comme aujourd’hui. La terre était la condition d’une vie digne pour les pauvres, elle leur assurait le pain quotidien. Or, la situation politique et économique au temps de Jésus faisait en sorte qu’ils perdaient le peu qu’il leur permettait de ne pas vivre dans la misère. Le tribut imposé par Rome aux habitants de la Palestine et les impôts réclamés par les monarques juifs à leur solde pour financer leur train de vie acculaient les pauvres à s’endetter à des taux d’intérêts usuriers. C’était une plaie pour les pauvres. L’endettement conduisait au dénuement total et au désespoir. Les pauvres incapables de rembourser leur dette étaient jetés en prison, torturés, leurs femmes et filles violées, et vendus en esclaves, eux et leur famille entière. Les créanciers – souvent les grands propriétaires terriens ou les banquiers du Temple – accaparaient leur terre, orientant par la suite la production selon leur convenance, au détriment des besoins des villages et de leur population, acculées au désœuvrement et à la faim. Les paysans ruinés étaient embauchés bien souvent comme esclaves pour exploiter ces terres. Les propos acerbes de Jésus à l’égard du Temple sont étroitement liés à cette situation socioéconomique scandaleuse dont était complice l’institution religieuse.

L’endettement généralisé des pauvres a été d’ailleurs un des motifs principaux des révoltes populaires à cette époque. Ainsi, lors du soulèvement en 66 à Jérusalem, les insurgés s’empressèrent de brûler le trésor du Temple, car c’était là qu’était gardé précieusement le registre des dettes. Cette destruction se voulait clairement un geste de libération : leurs « chaînes » partaient en fumée. Ne faut-il pas lire aussi la parole du Notre Père à l’égard de la remise des dettes à la lumière de cette réalité douloureuse, comme une invitation divine, toujours actuelle, à déconstruire au sein des communautés réunies en mémoire de Jésus, mais aussi dans la société comme telle, les mécanismes et les structures de domination qui maintiennent les pauvres assujettis à une élite ?

Il est courant que les créanciers aient recours aux tribunaux pour exiger le remboursement des dettes. Ainsi, quand Jésus parle d’un procès pour réclamer la tunique à quelqu’un, les gens savaient ce que cela signifiait, ils comprenaient qu’il s’agissait d’un procès de ce genre. Or, selon la loi juive (Dt 24,10-13), le manteau était l’unique bien qui ne pouvait être saisi par un créancier; il permettait au pauvre, dépouillé de tout, de s’en faire une couverture la nuit et de pouvoir couvrir au moins sa nudité ; un manteau pris en gage devait être remis le soir même au pauvre pour qu’au moins il s’en serve comme couverture. Que veut dire alors la parole de Jésus invitant le pauvre à remettre en plus de sa tunique le manteau au riche créancier qui réclame ses droits, sinon qu’il l’invite à dévoiler publiquement la violence extrême du procès, et force l’assemblée à éprouver cette violence masquée par la légalité et l’humiliation et le désespoir qu’elle engendre. En remettant son manteau, en plus de mettre en infraction le riche créancier, il met en scène, par sa nudité, le dépouillement total auquel les pauvres sont acculés, les obligeant à se vendre. Et c’est le créancier qui apparaît dès lors sur le banc des accusés et c’est sur lui que rejaillit la honte de la nudité du pauvre : « à celui qui n’a pas il a été ôté même ce qu’il a » (Mt 25,29).

Comme l’action en réponse à la gifle du maître, cette parole de Jésus appelle à mettre à nu, encore une fois, un système d’oppression, légitimé par les tribunaux, en opposant à la déshumanisation normalisée la vérité libératrice. Dans les deux cas, Jésus ne donne pas de recettes, mais un principe d’action fondée sur la dignité inaliénable des pauvres, sur leur capacité d’ébranler les assises du pouvoir et de faire émerger une nouveauté libératrice, en révélant le « mensonge » institué sur lequel repose le pouvoir de dominer. L’oppression ni l’humiliation ne sont une fatalité ni de l’ordre des choses, ni encore moins la volonté de Dieu, auxquelles on devrait se soumettre. Car la vraie liberté, n’est pas d’être libre en étant du côté des maîtres, mais de vivre de manière juste, même si cela doit nous conduire en prison.

Face à l’oppression

Enfin, le verset suivant (Mt 5,41) renvoie à une autre forme de domination et d’humiliation, non plus sociale et économique, mais cette fois politique : « Si quelqu’un te force à faire mille pas, fais-en deux mille avec lui. » Cette parole évoque la pratique humiliante autorisée par le droit romain, celle d’obliger tout citoyen d’une population conquise de porter la charge d’un soldat de l’empire sur une distance d’un mille, mais pas plus. Après le droit des maîtres d’humilier leurs esclaves, et celui des riches de dépouiller leurs débiteurs, il y a le droit d’humilier les peuples conquis. Encore là, la parole de Jésus retourne la loi injuste contre celui qui s’en prévaut. Non sans une teinte d’humour, elle invite à prendre encore là l’initiative, en mettant en œuvre son pouvoir de vérité : de mettre à nu le « mensonge » et la fourberie de la loi qui justifie l’humiliation, en poussant le soldat à se mettre en infraction, et le rendant passible, lui-même, de châtiment. Celui qu’on pouvait humilier impunément affirme ainsi son « pouvoir » d’agir et sa dignité. Le soldat n’a plus devant lui un « conquis soumis » à son service, mais une personne libre et digne. Ce petit geste, qui s’apparente à une forme de désobéissance civile créatrice, ébranle symboliquement les assises même de l’occupation militaire fondée sur le consentement à la servitude.

Ce qui est clair dans ce passage de l’évangile de Matthieu (Mt 5,39-41), c’est que Jésus n’invite pas à esquiver le conflit. Il appelle au contraire à retourner le pouvoir contre lui-même, en faisant preuve de créativité, de ruse, d’humour et d’audace, en tant qu’artisan de paix et de justice. Tout en évitant d’entrer dans la spirale de la violence, qui déshumanise, il transforme l’humiliation en une arme contre le mal. Certes, cette riposte évangélique n’augure pas des jours tranquilles pour celui qui choisit de prendre ce chemin périlleux. C’est sûr. Mais qui a dit que le chemin de vie proposé par Jésus était une promenade du dimanche.

Jean-Claude Ravet est rédacteur en chef de la revue Relations.